展示案内

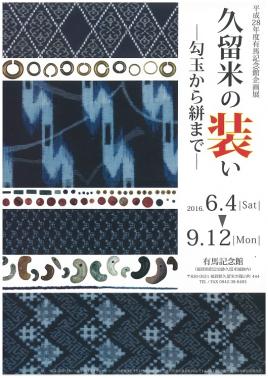

企画展「久留米の装い―勾玉から絣まで―」

2016年06月04日~2016年09月12日展示案内

いにしえより、人々は立場や職業などに応じて、衣類や持ち物、髪型や飾りによって身を装い、暮らしてきました。特別な日には晴れの装い、日常の生活には普段の装いがあります。

発掘された勾玉や耳環

絵画に描かれた人々の装いの姿

女性の髪を彩り飾った櫛や簪

盛んに着用された久留米絣、久留米縞

本展では、弥生時代の勾玉から、現代に織り継がれる絣まで、久留米の長い歴史とともに生み出され、残されてきた「装い」にまつわる品々を紹介します。

展示資料紹介

勾玉(まがたま)

水分遺跡から出土した勾玉です。勾玉は首飾りなどに使われました。

水分遺跡は、弥生時代から中世まで人々が生活していた集落の跡です。右の勾玉はいつの時代のものかはっきりしませんが、左は古墳時代初頭(3世紀頃)のものと考えられます。

べっこう櫛(べっこうくし)

旧久留米藩士坂本家に伝来したものです。櫛は本来、髪を整えるための実用の道具で、髪飾りとして用いられるようになったのは、江戸時代に入ってからです。素材には鼈甲(べっこう)が好まれましたが、高価であったため、江戸時代には贅沢品として庶民には禁じられました。

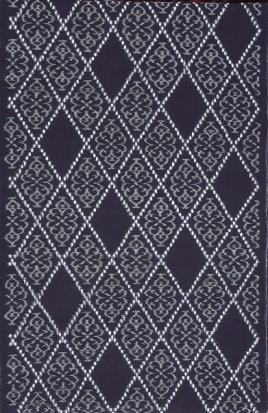

久留米絣(くるめかすり)

絣は、前もって模様を染め分けた糸を、経糸(たていと)か緯糸(よこいと)、または両方に使用した織物です。久留米では、江戸時代の終わり頃、井上伝が白い模様の織り方を考案し、近代の一大産業として発展しました。久留米絣の技術は国の重要無形文化財に指定され、今日まで織り継がれています。

基本情報

| 開催期間 | 平成28年度有馬記念館企画展 「久留米の装い―勾玉から絣まで―」 ・会期:平成28年6月4日(土)~9月12日(月) ・休館日:毎週火曜日 |

|---|---|

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 入館料 | ・一般…200円(150円) ・小・中学生…100円(50円) ・小学生未満…無料 ・( )内の50円引きの料金は、15名以上の団体料金です。なお、小学生未 満の児童や、土曜日の高校生以下の方など、無料で入場されるお客様は団体 の人数には含まれませんので、ご注意ください。 ・毎週土曜日は、高校生以下の方は無料となっております。生徒手帳等、身 分を証明できるものを提示してください。 ・障害者とその介助者1名は無料となります。ご来館の際は障害者手帳等を 提示してください。 |

〒830-0021 福岡県久留米市篠山町444番地

〒830-0021 福岡県久留米市篠山町444番地